Ogni accadimento contemporaneo è, grazie anche ai nuovi sistemi di comunicazione, accessibile a un numero sempre maggiore di utenti. Giornali, televisione, internet, social media, raccontano e svelano in tempo reale e sempre più spesso in contraddizione tra loro, ciò che accade sotto i nostri occhi. Più gli accadimenti sono dolorosi più la narrazione occupa lo spazio della comunicazione.

Ogni accadimento contemporaneo è, grazie anche ai nuovi sistemi di comunicazione, accessibile a un numero sempre maggiore di utenti. Giornali, televisione, internet, social media, raccontano e svelano in tempo reale e sempre più spesso in contraddizione tra loro, ciò che accade sotto i nostri occhi. Più gli accadimenti sono dolorosi più la narrazione occupa lo spazio della comunicazione.

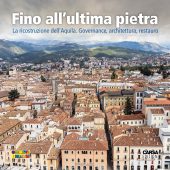

Il terremoto del 6 aprile 2009, che ha cambiato la geografica dei luoghi a L’Aquila e al suo territorio, ne è una testimonianza efficace. Una riflessione utile e necessaria su questo argomento è quella che propone Costantino Felice con Le trappole dell’Identità (Donzelli editore, 196 pagine, 15,50 €). Partendo da questo tragico avvenimento, con uno approccio multidisciplinare, Felice ci conduce per mano in un affascinante viaggio alla scoperta di un Abruzzo altro.

La sua riflessione sul terremoto del 6 aprile 2009 inizia con una presa di distanza netta contro «una travolgente ondata di retorica su stereotipi e luoghi comuni» che a suo parere non «poteva non sorprendere chiunque avesse un minimo di frequentazione con la storia delle catastrofi, oltre che con la particolare storia di questa regione»

Non si era mai vista, in passato ma neppure nel nostro tempo, proprio su scala globale, una esplosione così insistita ed enfatica d’insulsa retorica, in certi casi persino stucchevole, come nel caso del terremoto aquilano. Qual è l’immagine che il potere politico e il sistema dell’informazione hanno dato della nostra regione? Cosa si è detto e scritto sull’Abruzzo? Solo falsificanti banalità.

Un Abruzzo che va oltre il “pastore” dannunziano e il “cafone” siloniano. Un Abruzzo più complesso e, per certi versi, più moderno.

La straordinaria metafora del sonno di Aligi, se dall’immaginario poetico della “Figlia di Iorio” viene proiettata nelle determinatezze dello spazio geografico e del tempo storico, finisce con l’avvolgere tutto in un cono d’ombra di uniformità e immobilismo. Anche l’Abruzzo siloniano, pur perdendo ogni connotato di compiacimento idillico ed elegiaco, resta una regione lontana e remota, staticamente immersa nelle sue arcaiche forme di vita, senza sostanziali mutamenti né concrete possibilità di riscatto. Contrariamente alla monotona e desolante piattezza descrittaci da Silone soprattutto in «Fontamara», il Fucino è stato invece uno straordinario laboratorio di dinamismo sociale, economico e anche politico: si pensi alle lotte contadine e alla riforma agraria. Il “pastore” dannunziano o il “cafone” siloniano, sono proiezioni idealtipiche in gran parte mistificatorie: non soltanto rispetto a ciò che la nostra regione è oggi, ma anche rispetto a ciò che la nostra regione è stata storicamente.

Un tentativo, il suo, di decostruire un’idea dell’Abruzzo, mutuata dalla letteratura e dall’antropologia culturale, che ha però in Silone e D’Annunzio due punti di riferimento ormai consolidati.

L’immagine dell’Abruzzo che ci viene dalla grande letteratura e dall’antropologia è quella di una regione agro-pastorale, una realtà chiusa e arretrata. Silone e D’Annunzio, su piani e livelli ovviamente molto diversi, sono grandissimi letterati. Ma proprio per questo con la realtà storica dell’Abruzzo c’entrano poco o nulla. E così l’antropologia: una disciplina che per definizione è astorica, se non addirittura antistorica, avendo per oggetto usi e i costumi nella loro fissità, mentre la storia si occupa del divenire, del mutamento.

Quasi un ordito sul quale poter inserire la narrazione di ciò che è l’Abruzzo, della sua identità. Scrive Zygmunt Bauman: «[…] l’identità ci si rivela unicamente come qualcosa che va inventato piuttosto che scoperto; come il traguardo di uno sforzo, un “obiettivo”, qualcosa che è ancora necessario costruire da zero o selezionare fra offerte alternative, qualcosa per cui è necessario lottare e che va poi protetto attraverso altre lotte ancora».

L’identità non è un dato naturale, biologico o antropologico. È una costruzione storico-sociale. Per stare a noi, l’abruzzesità, «l’Abruzzo forte e gentile», non esiste: è una invenzione soprattutto del fuoriuscitismo intellettuale e del fenomeno migratorio.

Lei parla di afasia della cultura e di «decadenza degli intellettuali» come «portato ineludibile della postmodernità». Questa la ragione e causa principale per la quale un evento tragico come quello del terremoto si riduce a «palcoscenico per teatranti»?

Che ci sia un collasso della cultura intesa come spirito critico che produce sapere e conoscenza non lo dico solo io. Viviamo in un presente senza passato e senza futuro. Tutto diventa spettacolo, teatro, reality televisivo. Non c’è riflessione, ma solo comunicazione. Non coltiviamo pensieri ma solo immagini. La trama narrativa che la politica e l’informazione hanno intessuto sul terremoto aquilano ha disvelato quest’evidenza come mai era accaduto fino ad allora. Le rovine del terremoto sono state ostentate come backstage di star e primi ministri, comprese le loro first ladies. La decisione berlusconiana di tenere all’Aquila il G8, un vero coup de théâtre, è stata in sostanza una proiezione dello “spettacolo” su scala internazionale.

Anche l’Abruzzo è palcoscenico di questa deriva della cultura e della politica?

Una percezione superficiale e distorta del proprio passato non consente di comprendere il presente. Se si pensa che il “miracolo” abruzzese sia stato opera di un demiurgo, si leggano i necrologi di questi giorni su Remo Gaspari o ancora di più le recenti celebrazioni per i suoi novant’anni, siamo portati a ritenere che anche i difficili problemi di oggi si possano risolvere solo con l’arrivo di un nuovo demiurgo. Un deficit di cultura diventa in tal modo un limite dell’analisi e dell’azione sul piano decisionale. L’inettitudine delle attuali classi dirigenti, anche abruzzesi, è il prodotto di un vuoto culturale prima che politico. I problemi dell’Abruzzo, non solo sul piano storico ma anche su quello dell’attualità, derivano non da una sua presunta condizione di immobilismo e marginalità, bensì dal suo pieno inserimento nelle normali dinamiche dell’economia europea e mondiale.

Il libro si apre e si chiude con un pensiero di Benedetto Croce: «È pensavo non senza malinconia (così mi pareva a volte di essere straniero e diverso), che forse l’uomo, piuttosto che figlio della sua gente, è figlio della vita universale, che si attua di volta in volta in modo nuovo; piuttosto che filius loci, è filius temporis».

È questo il vero pensiero di Croce, alto e nobile, non quello banale del discorsetto d’occasione in cui dice di sentirsi abruzzese più che napoletano, il «Tu sei abruzzese» fastidiosamente reiterato sulle prime pagine di alcuni giornali in occasione del terremoto. Qui anche la forma è sobria e solenne insieme, come quasi sempre la prosa crociana: la vera identità di ogni uomo, come di ogni comunità, è quella che deriva dalla «vita universale, che si attua di volta in volta in modo nuovo».

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.