Questo articolo è pubblicato anche sui quotidiani on line del Gruppo L’Espresso la Repubblica

Brasile 2014 volge all’epilogo con una finale che non dovrebbe riservare sorprese. La Germania di Thomas Müller e Manuel Neuer ha dimostrato di essere la squadra più forte del torneo e dunque è la favorita per la finale di Rio de Janeiro. Una squadra giovane e piena di talento che, in questo Mondiale ha sempre giocato un buon calcio, un Tiqui-Taca rivisto e corretto che sull’onda lunga delle vittorie del Bayern di Pep Guardiola si è rivelato inarrestabile. Un solo attaccante di ruolo tra i convocati, Miroslav Klose, che diventa, proprio grazie ai gol realizzati in Brasile, l’attaccante più prolifico di sempre nella competizione più importante del calcio. Prestazioni positive che hanno, per una volta, messo tutti d’accordo.

La Germania dunque vince e convince, ma non scalda il cuore. Si, proprio così, non scalda il cuore. L’organizzazione perfetta della squadra tedesca non buca lo schermo o, per utilizzare un modo di dire molto in voga tra gli allenatori italiani, «non ruba l’occhio». Non lo ruba né come squadra, tantomeno come singoli calciatori. Sono tutti bravissimi e sono destinati a segnare un periodo lungo e ricco di vittorie per la pragmatica nazionale teutonica, ma non infiammano i cuori. Certo i sostenitori tedeschi sono felicissimi e inondano le strade di Germania di cori, canti e birra. Ma la loro gioia è una gioia, seppur incontenibile, legata più al senso di appartenenza che un inno alla bellezza di un gesto tecnico. I loro cori, le loro canzoni non sono in onore dell’arte calcistica, sono per la nazionale tutta intera, sono per il loro Paese. Giornate di gioia che resteranno impresse nella memoria dei tedeschi per tanto tempo, ma che il tempo cancellerà. Saprà cancellare.

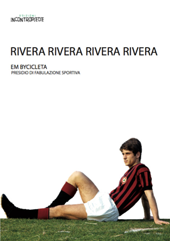

Perché le vittorie, non solo sportive, per superare la barriera del tempo devono trasformarsi da storia in epica che è anche l’unica garanzia di restare in eterno nella memoria collettiva. Prendiamo l’Argentina, finalista contro la Germania, per fare un esempio più calzante. Può schierare tra le sue file Leo Messi, a detta di molti il più grande calciatore vivente. Un elenco di vittorie, personali e di squadra, come nessun altro calciatore in attività, eppure i tifosi dell’Argentina che in questi giorni hanno invaso la spiaggia di Copacabana, proprio in attesa della finale, cantano solo e sempre Maradona, ovvero l’epica per antonomasia del calcio. Cantando Maradona, cantano l’Argentina e l’orgoglio nazionale. Cantando Maradona, cantano la loro supremazia sul mondo del calcio. Non cantano un’idea astratta di bravura, cantano le sue giocate, i suoi gol e le sue vittorie. Cantano le gesta sportive del più grande calciatore di tutti i tempi.

«Accadde nel 1973. Si misuravano le formazioni dei ragazzi dell’Argentinos Junior e del River Plate a Buenos Aires. Il numero 10 dell’Argentinos ricevette il pallone dal suo portiere, scartò il centravanti del River e iniziò la sua corsa. Vari giocatori gli si fecero incontro. A uno a uno fece passare il pallone di lato, all’altro tra le gambe, l’altro ancora lo ingannò di tacco. Poi, senza fermarsi, lasciò paralizzati i terzini e il portiere caduto a terra e camminò con il pallone ai piedi fin dentro la porta avversaria. In mezzo al campo erano rimasti sette ragazzini fritti e quattro che non riuscivano a chiudere la bocca. Quella squadra di ragazzini, le Cebollitas, era imbattuta da cento partire e aveva già richiamato l’attenzione dei giornalisti».

Eduardo Galeano narra le gesta del bimbo Maradona come se stesse narrando le gesta di un rospo che si è trasformato in principe, dove la principessa non è una bella ragazza, alta e bionda ma un pallone di cuoio per giocare al calcio. «Parlò abbracciato al giocatore più amato da tutti, che era anche il più allegro e il più piccoletto: Diego Armando Maradona. Che aveva dodici anni e aveva appena segnato quel gol incredibile […]Di notte dormiva abbracciato alla palla e di giorno con lei faceva prodigi. Viveva in una casa povera di un quartiere povero e voleva diventare un perito industriale». Maradona non è mai stato storia, è stato epica fin dalle sue prime apparizioni in campo, fin da bambino. In Io sono El Diego, è lo stesso Maradona che racconta, inconsapevolmente, il perché: «Noi Cebollitas vincemmo il campionato di nona divisione; l’anno dopo passammo tutti in ottava, la stessa squadra, e quando avevamo qualcosa come dieci punti di vantaggio mi spostarono in settima; giocai due partite in settima e mi passarono in quinta; quattro partite e subito terza; debuttai contro il Los Andes, sul loro campo, con un gol; due altre partite e pum!, in prima. Tutto, tutto, tutto questo in non più di due anni e mezzo».

In due anni mezzo dunque dalle Cebollitas direttamente in prima squadra con l’Argentinos Junior e dopo poche partite giocate con la maglia dell’Argentinos Junior, il debutto con la maglia dell’Albiceleste. «Fui obbligato a maturare in fretta. Iniziai a conoscere l’invidia degli altri, non la capivo, mi chiudevo in camera e mi mettevo a piangere. Maturai di colpo […]Era un mondo totalmente diverso, mi succedevano un sacco di cose e assolutamente all’improvviso. Talmente all’improvviso che quel mio sogno, giocare in nazionale, si realizzò subito, quando non avevo giocato che undici partite in prima divisione, solo undici!». Quando Maradona entrava in campo la gente impazziva. Anche chi non lo aveva mai visto giocare dal vivo conosceva e sapeva tutto del Maradona calciatore. Non c’erano i social network, ma il passaparola funzionava molto di più delle diavolerie tecnologiche di oggi. E tutto questo succedeva in Argentina, quand’era poco più che adolescente, prim’ancora che sbarcasse in Europa dove costruirà, giocata dopo giocata, gol dopo gol, vittoria dopo vittoria, la sua irripetibile carriera da professionista. Prim’ancora che segnasse il gol più bello della storia dei mondiali contro l’odiata Inghilterra. Prim’ ancora che vincesse, quasi da solo, la Coppa del Mondo in Messico. «Giuro, se tutti quelli che dicono di avermi visto debuttare in prima squadra fossero stati allo stadio, la partita si sarebbe dovuta giocare al Maracaná, non a La Paternal».

Per tutte queste ragioni Diego Armando Maradona è l’epica del gioco del calcio. Per tutte queste ragioni, in questi giorni del Mondiale brasiliano, le migliaia di argentini che affollano le spiagge brasiliane cantano solo il suo nome, pur avendo tra le proprie fila il miglior calciatore del mondo in attività. Nei bar, nelle metropolitane, negli stadi del Brasile, una canzone s’ode, infatti, più delle altre, fa così: «Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá / Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar / Que el Diego te gambeteó, que Canni te vacunó, que estás llorando desde Italia hasta hoy / A Messi lo vas a ver, la Copa nos va a traer, Maradona es más grande que Pelé». Non è necessario tradurre tutta la canzone, anzi la traduzione letterale è poco importante perché la strofa sulla quale gli argentini aumentano il tono della voce e s’infiammano è l’ultima, quella che dice: Maradona è più grande di Pelé. Da noi in Italia, e a Napoli in particolare, questo lo si sapeva da alcuni decenni. Almeno dal 1984, quando a Posillipo come a Forcella tutti cantavano la stessa, identica, canzone: «Maradona è meglio ’e Pelé, c’hamme fatto ’o mazzo tanto pe l’avè…».

Nihil sub sole novum dunque. Da quando il Pibe de oro ha cominciato a tirare i primi calci a un pallone, tutti avevano capito che sarebbe diventato il più forte calciatore di tutti i tempi. Non solo il più forte, ma come ci ricorda ancora una volta Eduardo Galeano, «nel calcio frigido di fine secolo, che esige di vincere e proibisce di godere, quest’uomo è uno dei pochi a dimostrare che la fantasia può anche essere efficace». Buona finale a tutti e che vinca il migliore, ovvero Diego Armando Maradona.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.