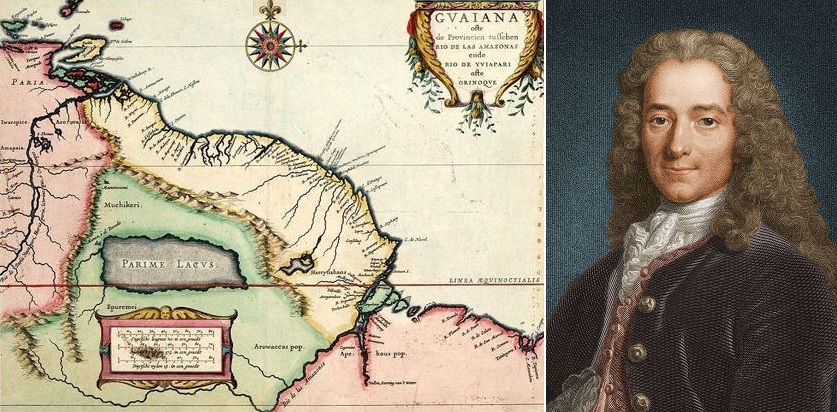

L’ultima lettura del 2019, una parziale rilettura in realtà, è stata una delle più belle e sorprendenti letture di tutto l’anno: un libro pubblicato per la prima volta nel 1759, Candido, ovvero l’ottimismo. Il libro mi è stato regalato per il mio compleanno, nel novembre del 1989.

Scrive Italo Calvino nella superba introduzione del 1974, «personaggi filiformi, animati da una guizzante mobilità, si allungano si contorcono in una sarabanda di leggerezza graffiante: così Paul Klee nel 1911 illustrava il Candide di Voltaire, dando forma visuale – e quasi direi musicale – all’allegria energetica che questo libro – al di là del fitto involucro di riferimenti a un’epoca e a una cultura – continua a comunicare al lettore del nostro secolo».

Calvino si sofferma soprattutto sul ritmo della scrittura di Voltaire, «Con velocità e leggerezza, un susseguirsi di disgrazie supplizi massacri corre sulla pagina, rimbalza di capitolo in capitolo, si ramifica e moltiplica senza provocare nell’emotività del lettore altro effetto che d’una vitalità esilarante e primordiale». Secondo Calvino, Candide, le conte philosophique per eccellenza, ha proprio nell’accumularsi di disastri a grande velocità la sua ragione d’essere.

Mentre leggevo ho immaginato di essere un uomo o una donna del 1759 che vive in Europa e di leggere al lume di candela il Candide di Voltaire. E mi sono chiesto, avrei saputo cogliere il senso di ciò che stavo leggendo? E ancora, quanti avranno apprezzato la scrittura anarcoide del Candide di Voltaire?

Le tredici edizioni nell’anno della sua pubblicazione dicono che fu un grande successo sin dal sua prima apparizione pubblica.

Candide è una storia stravagante che non patisce l’usura del tempo. Un racconto di viaggio e di formazione. Una storia autenticamente moderna che eleva il frammento a rappresentazione della realtà.

In alcuni punti sembra di leggere la sceneggiatura di un film di Quentin Tarantino. Leggete questo brano, tratto dal capitolo IX che s’intitola Ciò che avvenne di Cunégonde, di Candide, del grande inquisitore e d’un giudeo.

«Codesto Issacar era il più irascibile degli ebrei in Israele, dalla cattività di Babilonia in poi.

“E che!” disse “cagna d’una galilea, non basta il signor inquisitore? Devo fare a mezzo anche con questo mascalzone?”

Così dicendo cava un gran pugnale che portava sempre con sé, e, credendo, disarmato l’avversario, si slancia contro Candide; ma l’ottimo nostro vestfaliano aveva trovato una bella spada assieme all’abito della vecchia. Benché di costumi assai dolci, la sfodera e ti stende l’isarelita morto stecchito sul pavimento, ai piedi della bella Cunégonde.

“Vergine santa!” strilla quella “cosa sarà di noi? Un uomo ammazzato in casa mia! Se vien la giustizia siamo perduti!”

“Non avessero impiccato Pangloss!” disse Candide “ci darebbe un buon consiglio in questo frangente, poiché era un gran filosofo. Mancando lui, consultiamo la vecchia.”

Costei era assai avveduta, e cominciava appena a dire il suo parere, quando s’apre un’altra porticina. Era il tocco dopo mezzanotte, cominciava la domenica, giorno che apparteneva a monsignor l’inquisitore. Entra e vede il fustigato Candide con la spada in pugno, un morto per terra, Cunégonde sbigottita, e la vecchia che dà consigli.

Ecco cosa avvenne nell’animo di Candide e come ragionò: “Se questo sant’uomo chiama aiuto, mi farà infallantemente bruciare; altrettanto potrebbe fare di Cunéconde; m’ha fatto fustigare senza pietà; è rivale mio; già che sto ammazzando non è il caso di titubare”. Fu un ragionamento limpido e rapido; senza nemmeno dare all’inquisitore il tempo di rimettersi dalla sorpresa, lo trafigge e lo stende accanto al giudeo».

Potrebbe essere una scena di Pulp Fiction, surreale nei quadri che si susseguono così come nei dialoghi.

Un giro del mondo che parte dalla terra natia del protagonista, Vestfalia, per attraversare Olanda, Portogallo, America del Sud, Francia, Inghilterra, Venezia, Turchia. Un perenne correre e scappare da qualcosa e da qualcuno. La ricerca di nuovi orizzonti, del luogo giusto e delle persone giuste.

Ma è tante altre cose ancora. Per esempio il racconto dell’amore incondizionato che Candide prova per Cunégonde. «Cunégonde lasciò cadere il fazzoletto, Candide glielo raccattò, lei gli prese innocentemente la mano, innocentemente il giovane baciò la mano della giovinetta con una vivacità, una sensibilità, una grazia particolarissima; le bocche si incontrarono, gli occhi si accesero, le ginocchia tramarono, le mani si smarrirono».

In alcuni momenti sembra di leggere Le città invisibili, laddove Voltaire scrive, «Coi loro cavalli andalusi si inoltrarono in un paese ignoto, dove non scoprirono nessuna strada», mentre Calvino «La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa: fuori da Pentiselea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo all’altro e non arrivi a uscirne?». Luoghi, come scrive lo stesso Calvino a proposito del Candide, che sono «forse uno strappo della carta geografica: è un non-luogo, un’utopia».

Un turbinio di luoghi e situazioni. Pensieri e consigli come per esempio sulle regole del buon scrivere, «bisogna essere nuovi senza essere strani, spesso sublimi, sempre naturali; conoscere il cuore umano e saperlo far parlare; essere gran poeta senza che mai nessuno personaggio sembri poeta; conoscere perfettamente la propria lingua, parlarla con proprietà, con continua armonia, senza mai che la rima viva a spese del senso. “Chiunque” aggiunse, “non osserva tutte queste regole, può comporre una o due tragedie applaudite sulla scena, ma non sarà mai del numero dei buoni scrittori».

Del resto non sarebbe un racconto filosofico se non fosse prodigo di consigli e il consiglio dei consigli è proprio l’epilogo, «Dobbiamo coltivare il nostro orto» suggerisce Candide.

Non resta che capire quale sia il nostro orto.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.