Questo articolo è pubblicato sul quotidiano Roma, il giornale di Napoli

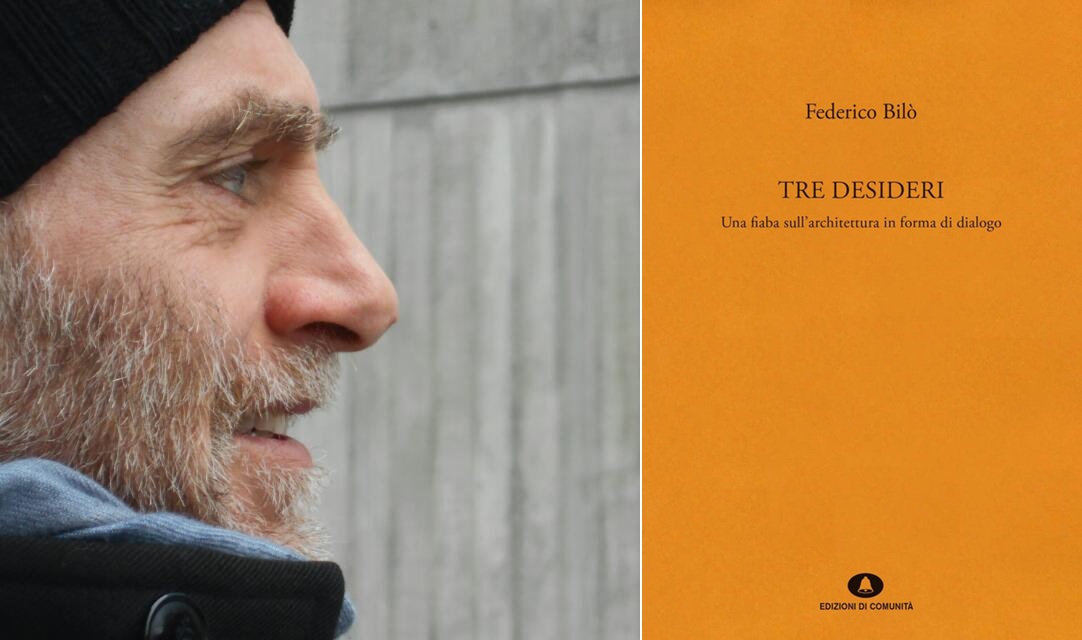

Tre desideri. Una fiaba sull’architettura in forma di dialogo (Edizioni di Comunità, Roma) di Federico Bilò è, appunto, un dialogo in forma di libro che esprime l’anelito dell’architettura a trasformare i luoghi, alla condizione del «vivere e del costruire», inseguendo uno scopo e realizzando un disegno.

Una necessità che interroga ogni essere pensante e consapevole e che rappresenta bene l’inquietudine nei confronti di quella che Zygmunt Bauman ha chiamato «modernità liquida».

Tutto ciò riguarda il vivere, il come e dove vivere. E riguarda il costruire, il come e il dove costruire.

Il dialogo tra Apollodoro da Damasco e il mio amico architetto esornativo si svolge in questo iato, in questa sospensione tra il costruire e il comprendere.

Un dialogo presentato con un fare educato e forbito, ma che in realtà è un urlo disperato di chi prova ad interrogarsi sull’origine e il senso del precipizio sul quale ci muoviamo.

Significativo è l’edificio scelto per il dialogo: in quel luogo non tutto ciò che appare è come nella realtà. Non la spiega del tutto, o la spiega soltanto se ci si ferma a ragionare, senza alzare la voce né prevaricare l’interlocutore, ma ponendosi in ascolto. Cercando conforto, e qualche risposta, nella capacità di quell’architettura di attraversare il tempo e continuare a definire lo spazio, modellando continuamente quel luogo.

L’architetto esornativo pone questioni dirimenti ad Apollodoro da Damasco, la prima delle quali è relativa al rapporto tra l’architettura e il corpo. E mentre leggo queste pagine mi torna alla mente una conversazione che Le Corbusier ebbe con i suoi studenti nel 1943. L’architetto più influente del XX secolo che ha introdotto nella prassi operativa funzionalità, razionalità e, soprattutto, ha posto l’uomo al centro del progetto di architettura, sostiene che «l’architettura si cammina», la si attraversa e attraversandola la si misura.

«L’architettura si cammina […] non è affatto […] quell’illusione tutta grafica organizzata intorno a un punto centrale astratto che pretenderebbe essere l’uomo, un uomo chimerico, munito di un occhio di mosca e la cui visione sarebbe simultaneamente circolare. Quest’uomo non esiste […] Il nostro uomo è, al contrario, munito di due occhi posti davanti a lui, a metri 1,60 al di sopra del suolo e che guarda in avanti […] Alla prova le architetture si classificano in morte e vive, a seconda che la regola del camminare non sia stata osservata, o al contrario, sia stata sfruttata brillantemente».

Al tema del corpo Federico Bilò dedica un intero capitolo, questione centrale senza la quale non esiste l’architettura, ma solo edilizia. E subito dopo si occupa dello spazio. Qui l’architetto esornativo, proprio in apertura del capitolo intitolato Antropologia dello spazio, evoca la lezione di David Foster Wallace, richiamando la nostra incapacità di analizzare un «dato talmente primario» come lo spazio.

E ancora il ruolo decisivo della luce nel modellare e prim’ancora pensare lo spazio.

Il dialogo prosegue serrato: ogni passaggio segna un ulteriore approfondimento, e dal loro parlare prendono forma altre architetture. E dunque corpo, spazio e luce conducono direttamente ad un manufatto determinante nella definizione urbana e sociale della città romana: le terme.

Edifici fortunati, capaci di interpretare e assecondare la vita pubblica, rendendo più coesa la società romana – una fortuna che ha attraversato i secoli.

Il corpo, la luce, lo spazio, il ruolo sociale dell’architettura, non potevano non portare a dialogare sulla centralità degli studi antropologici per «riscattare la disciplina (dell’architettura, n.d.r.) dalla condizione di marginalità nella quale risulta confinata», a dire dell’architetto esornativo.

E mentre leggo di antropologia, di nuovo, mi tornano alla mente le parole di un grande antropologo (e sociologo, etnologo e teorico dello strutturalismo), Claude Lévi-Strauss, che ci ha consegnato la più bella definizione di città che io conosca.

«Non è in senso metaforico che si ha il diritto di confrontare una città a una sinfonia o a un poema; sono infatti oggetti della stessa natura. Più preziosa ancora, forse, la città si pone alla confluenza della natura con l’artificio […] la città, per la sua genesi e per la sua forma, risulta contemporaneamente dalla processione biologica, dall’evoluzione organica e dalla creazione estetica. Essa è, nello stesso tempo, oggetto di natura e soggetto di cultura; individuo e gruppo; vissuta e sognata; cosa umana per eccellenza».

In una delle storie più belle de Le mille e una notte, Aladino dopo essere stato ingannato, trova una lampada e un genio che esaudisce ogni suo desiderio. A questo punto del dialogo l’architetto esornativo, molto più prudentemente, chiede ad Apollodoro da Damasco che vengano esauditi tre suoi desideri.

Su questo punto non vi dico nulla, ma vi esorto a leggere il libro: scoprirete quali sono i desideri, e, soprattutto, se sono stati esauditi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.