Questo articolo è pubblicato sul quotidiano Roma, il giornale di Napoli

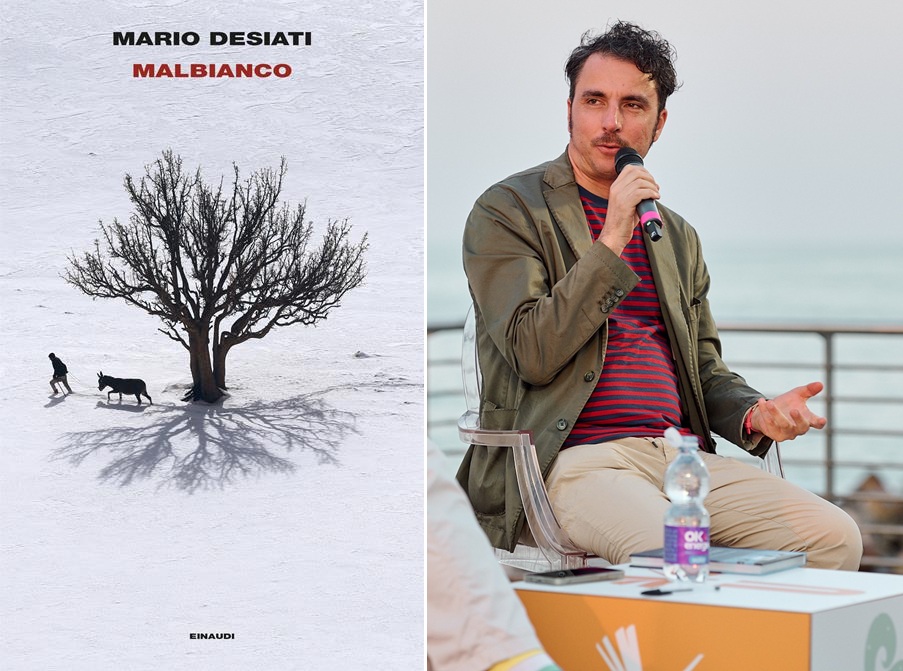

Mario Desiati, racconta la fatica di appartenere: Taranto, la famiglia, e una ninna nanna yiddish

Il primo capitolo di Malbianco, l’ultimo romanzo di Mario Desiati, s’intitola Il ramo spezzato proprio come il libro di Karen Green, moglie di David Foster Wallace, che racconta gli anni di vita trascorsi con lo scrittore. «È dura ricordare le cose con tenerezza» scrive Karen Green all’inizio della sua narrazione, leggendo Malbianco non si può che darle ragione.

Il titolo stesso, Malbianco, evoca un ossimoro visivo e morale: qualcosa di puro e insieme malato, una luce contaminata. È un titolo che si fa chiave di lettura, incarnando la tensione profonda del romanzo tra chiarezza e dolore, radici e sradicamento, identità e smarrimento. E, con esso, si definisce la cifra stilistica di Desiati: qui più che altrove decifrabile, precisa, netta. Poetica, intensa, viscerale.

Il protagonista, Marco Petrovici, è un pugliese che vive a Berlino. A causa di una serie di malori ricorrenti decide di tornare nella casa della sua famiglia, tra Taranto e Martina Franca. Un viaggio che non è solo geografico, ma anche interiore, attraverso la memoria e gli affetti più cari. La bisnonna Addolorata, il nonno Demetrio e, soprattutto, Pepin, ovvero zio Vladimiro, diventano i custodi di una storia familiare che s’intreccia con quella collettiva del Novecento. Un’eredità trasmessa anche dai libri di Rigori Stern, De Martino, Ungaretti.

Uno dei nuclei più poetici e misteriosi del romanzo è l’eredità segreta legata a una ninna nanna yiddish: un canto antico e struggente in cui convergono memoria privata, trauma storico e bisogno di appartenenza. È qui che Marco comprende il senso profondo del proprio malessere, un’identità frammentata, un desiderio costante di fuga, una ricerca che abbraccia la terra d’origine, la sfera affettiva e quella sessuale.

Alla necessità perenne di fuga, da cui anche questo romanzo trae origine il romanzo, si affianca, con maggiore urgenza, il bisogno di appartenenza. Qui più che in altri suoi lavori la ricerca dell’identità, sia essa legata alle radici e alla terra d’origine o alla sfera affettiva e sessuale, non si giustappone alla narrazione, ma concorre alla definizione di una nuova collocazione nella società. Una ricerca che costa fatica e procura dolore, necessaria per arrivare alla fine del viaggio intrapreso.

Un percorso che conduce a un punto fermo: Taranto, la città madre. Anche in questo caso, come in altri testi di Desiati, Taranto è il luogo dove tutto ha inizio. Ma in Malbianco diventa qualcosa di più, prende quasi forma umana. Echeggia la città evocata da Pasolini in La lunga strada di sabbia, «Taranto, città perfetta. Viverci, è come vivere all’interno di una conchiglia…», ma quella città non c’è più. Al suo posto oggi c’è una città ferita, svuotata, trasformata dal Siderurgico e dalla disillusione. In quello iato tra ciò che è stata e ciò che è diventata c’è molta della materia narrativa del romanzo.

La città dei Due Mari non è solo un luogo geografico, è un legame profondo con la Magna Grecia, con una nobiltà delle origini che va oltre l’appartenenza. E ricordare tutto questo, proprio come scrive Karen Green, è ricordare con tenerezza.

Perché, quando tutto smette di essere «come un gigantesco diamante in frantumi» (ancora Pasolini) e si riduce a una distesa industriale, la promessa del lavoro si trasforma in perdita d’identità, in morte. Una morte pubblica, collettiva, imbarazzante. Una morte diversa, ma speculare a quella raccontata da Karen Green, che invece è intima e privata. Ma la tenerezza resta, anche nel dolore.

Malbianco è un romanzo di piena maturità per Mario Desiati. Un libro in cui l’autore dosa con grande maestria i suoi temi, memoria, corpo, appartenenza, poesia, e riesce a spostare più in alto e più avanti la propria voce narrativa. Fino a sfiorare vette nuove, inesplorate. E restare sé stesso, nel modo più vero.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.