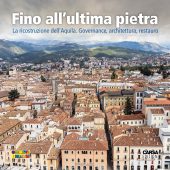

Sandro Visca ha vissuto e vive d’arte. Fuori da circuiti mondani e carovane commerciali, in uno spazio sempre troppo poco popolato, una sorta di linea di mezzeria, da dove è più facile ascoltarsi e ascoltare, vedere oltre che guardare. Frequenta da sempre le vie mediane. Sin da adolescente quando la montagna, e la montagna per un aquilano di nascita è il Gran Sasso, ha esercitato su di lui un fascino irresistibile.

Sandro Visca ha vissuto e vive d’arte. Fuori da circuiti mondani e carovane commerciali, in uno spazio sempre troppo poco popolato, una sorta di linea di mezzeria, da dove è più facile ascoltarsi e ascoltare, vedere oltre che guardare. Frequenta da sempre le vie mediane. Sin da adolescente quando la montagna, e la montagna per un aquilano di nascita è il Gran Sasso, ha esercitato su di lui un fascino irresistibile.

«Ognuno va in montagna come sa andare, dai sesti gradi in parete, alle traversate in alta quota o alle passeggiate. A me si può incontrare spesso nella via di mezzo». Una frequentazione assidua e continua nel tempo con quella «realtà pietrosa» che ha certamente aiutato e accompagnato la crescita di un ragazzo sensibile che si esercita a vedere laddove molti non si avventurano. «Scrutavo si con attenzione la via ma cercando sempre di capire lungo il cammino una moltitudine di metafisici ritrovamenti, sedimenti di antiche comunità agropastorali e religiose, che ormai logori e patinati dalle impietose intemperie d’alta quota, sembravano celarsi al mio passaggio». Come un continuo allenamento, un esercizio a dissodare e a disvelare saperi accumulati e sedimentati con il tempo. Questa particolare attitudine a cercare ciò che già c’è ma non si vede diverrà negli anni una delle caratteristiche principali del suo lavoro. Un personalissimo marchio di fabbrica già riscontrabile nelle prime apparizioni pubbliche. Espone per la prima volta in una personale a diciassette anni a L’Aquila, la sua città. I primi lavori sono paesaggi. Al colore accosta smalti e brandelli di stoffa e inizia un percorso conoscitivo che lo porterà pochi anni dopo il suo esordio a incontrare sulla strada della sua formazione un vero e riconosciuto maestro: Alberto Burri. Già in questi primi anni, l’utilizzo e l’accostamento di diversi materiali non ha mai una funzione meramente decorativa. Il lavoro di Visca non è mai decorazione fine a se stessa, ma sempre manipolazione di materiali alla ricerca di una nuova forma espressiva e di un nuovo senso.

Il ricordo dell’incontro con Burri ricorre spesso nelle chiacchierate con Sandro Visca, come a sottolineare uno dei momenti importanti e, per alcuni aspetti, fondativi della sua crescita artistica e umana. «Nel 1969 incontrai Burri, ero collaboratore artistico del Teatro Stabile de L’Aquila e realizzai per lui tre fondali di dieci metri per sette. Due combustioni di plastica, una bianca e una rossa, e un sacco. Erano scenografie per “L’avventura di un povero cristiano” di Ignazio Silone con la regia di Valerio Zurlini. Burri firmava le scene e io le realizzavo manualmente. Arrivai a San Miniato, dove ci fu la prima rappresentazione dello spettacolo, che pioveva e per due giorni non riuscii a far vedere il lavoro svolto. Ero nervoso. Quando finalmente i lavori furono issati sul fondale del palcoscenico partì un lungo applauso e la tensione si stemperò. Fu così entusiasta che m’invitò a cena a Firenze, da Sabatini. Non era quel misantropo che descrivevano». Da questo momento in poi la dimensione artistica di Visca si misura con una dimensione nazionale, riconosciuta e legittimata da una serie di mostre sempre più importanti che lo vedono esporre suoi lavori dappertutto. Milano, Bologna, Roma, Torino. Nel 1973 giunge anche la chiamata per partecipare alla XV Triennale di Milano.

«L’Aquila mi stava strettissima», ricorda Visca ripensando a quegli anni, e le sirene che provengono dai grandi centri urbani, Roma e Milano innanzitutto, sono irresistibili. Sono anche gli anni della scoperta del Sudamerica, del Perù, la Cordigliera delle Ande. «La cultura della terra è uguale dappertutto. Sono diverse le tradizioni ma ci sono assonanze straordinarie». Questo viaggio è come un ritorno alle origini. Ri-scoprire gli aspetti essenziali della vita e i valori che non mutano, come la sacralità della montagna e l’inviolabilità della natura. Pensieri che avevano già caratterizzato, fin dall’inizio della carriera, il suo modo di essere e la sua arte quando giovanissimo sentì l’esigenza di effettuare un vero e proprio pellegrinaggio laico sulla cima del Gran Sasso, la montagna di casa. «Il film, “Un cuore rosso sul Gran Sasso”, l’ho progettato nel 1970 e realizzato nel 1975. Mosso da un risentimento personale nei confronti dell’apertura di una strada che aveva “ferito” Campo Imperatore per giungere sino all’albergo. Una strada, come successivamente il tempo ci ha confermato, resta chiusa da settembre fino ad Aprile. Ho reagito a modo mio con un segno forte. Un pensiero poetico. Un cuore rosso». È l’uomo che si ribella ma è l’artista che prevale e fornisce lo strumento, l’idea, la forma, alla protesta. Germi d’insofferenza che denotano una naturale propensione alla libertà, alla necessità di manifestare sempre e comunque il proprio pensiero, la propria idea del mondo. Insofferenza che si manifesta nuovamente qualche anno più tardi, questa volta nei confronti di ciò che sta diventando il mercato dell’arte, quando decide di far ritorno in Abruzzo dopo una felice e produttiva esperienza professionale sviluppata tra Roma e Milano. Sceglie Pescara e l’insegnamento al liceo artistico, oggi intitolato a Giuseppe Misticoni, per coltivare la sua crescita artistica. «Oggi l’arte è solo mercato. Gestita esclusivamente dal potere economico e rivolta solo a una spettacolarizzazione fine a se stessa. È il sistema economico che sceglie due o tre persone, tutto il resto è contorno. Per creare il valore di un’artista c’è bisogno di tre punti fissi. Un critico che teorizza il suo punto di vista, un collezionista miliardario pronto ad acquistare a cifre esorbitanti e il direttore di un museo che acclude il timbro ufficiale. Se sono disponibili questi tre passaggi è possibile far diventare importante qualsiasi cosa». Non è una resa, ma una nuova provocazione per «riappropriarci di una capacità creativa adatta a vivere una realtà moderna più vicina ai valori e alle esigenze della nostra misura umana». E oggi, a trentasei anni da quel pellegrinaggio laico, la Biennale di Venezia fa del “Cuore rosso sul Gran Sasso” uno degli eventi speciali del Padiglione Italia. Un riconoscimento tangibile per un’artista che non ha venduto la sua anima.

«Il cuore rosso di pezza è solo il tentativo di indicare un luogo da vivere fuori dalle mode, da amare, non da conquistare, da proteggere, non da possedere». In questo tempo sbandato e confuso che abitiamo l’arte di Sandro Visca è come un’ancora di salvataggio in mezzo al mare e quel cuore rosso sulle alte vette del Gran Sasso un momento di sospensione. Una pausa di riflessione per ri-costruire un’equilibrio possibile tra un mondo interno e un mondo esterno a noi che l’accelerazione senza freni e senza senso di questa modernità, travolgendo tutto e tutti, artisti e intellettuali in primo luogo, rischia di rompere per sempre.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.